| BC2800年 |

|

◉絹の始め

中国 銭山漾遺構から絹糸が出土 |

| BC2500年神話の時代 |

|

◉養蚕の神、累祖の登場

中国の祖先神と言われる黄帝の皇后累祖が養蚕を広めたと言われています。日本書紀では、天照大神が糸を抽くことを知り、養蚕の道が拓けたと伝えられています。 |

| BC48年中国漢時代 |

|

◉中国最初の事典「急就篇」

真綿の製法が記載されています。

◉真綿は庶民のものでした

真綿にする繭の種類は、当時も生糸の製造に適していない不良繭を使用しており、安価な原材料で高品質な服が作れるとあって重宝されていきました。 |

| 200年古墳時代 |

|

◉魏志倭人伝に真綿の記述が現れる

(原文)禾稲 紵麻 種、蚕桑緝積、細紵・縑緜

(訳文)稲作をし麻を植え養蚕をし麻・絹布を作り真綿を作っていた

◉綿帽子の始まり

神功皇后 真綿の綿帽子 岩田帯をしたとも言われている。 |

| 600年飛鳥・奈良・平安時代 |

|

◉遣唐使の給与

延喜式に遣唐使の賃金が記されており、絁(あしぎぬ)は真綿又は繭から紡いだ紬、綿(真綿)、布が手当であった。 |

| 1200年代鎌倉時代 |

|

◉蒙古軍の緜甲冑

分厚い真綿で出来た甲冑を着ており、軟鉄で出来た日本刀では切ることが出来ませんでした。五郎正宗が芯に軟鉄周りに皮鉄で造り、切れ味の良い日本刀を作りました。 |

| 1592年安土桃山時代 |

|

◉真綿の語源

この時代に木綿が伝わり、それまで綿と言えば「まわた」のことを指していました。しかし、木綿が綿と呼ばれるようになったため、江戸時代の頃から「真の綿」と書いて「真綿」と呼ばれるようになりました。 |

| 1603年江戸時代 |

◉晒布の生産

岩脇村の岩脇甚蔵が江戸時代の初め、麻の漂白技術を伝え、北村源十郎が彦根藩主から晒布の免状をもらいました。 |

◉関ヶ原の戦い |

| 1615年元和1年 |

|

◉西陣で絹織物の復活

|

| 1624年寛永1年 |

◉山脇家のはじまり

山脇初代 銀60目で土地を購入 |

|

| 1628年寛永5年 |

|

◉絹の禁止令

禁止令の発足により、百姓は麻か木綿のみ着ることができませんでした。

ただし、名主と百姓の妻は紬(絹織物)が許されました。 |

| 1720年文禄年中 |

|

◉亨保年間

長浜の商人が奥州に毎年絹糸を買い付けに行きました。 |

| 1730年延享年中 |

◉商売の始まり

山脇源平商店 初代源兵衛がこの頃から商売を始めます。 |

|

| 延享年間 |

◉岩脇真綿組合が作られる

真綿の賃剥きによる量産体制ができる。 |

|

| 1763年宝暦13年 |

◉綿剥屋中掟会帳へ捺印

既得権を守るために彦根藩主に願い出て「飛切御免細工岩脇綿」のお墨付きを頂き、岩脇の業者仲間69名が捺印を行いました。二代目源兵衞も参加・捺印し、原本が現在も保管されています。

▲画像をクリックで拡大表示します |

|

| 1791年寛政年中 |

◉無尽・頼母子講(たのもしこう)

このころ当村円明寺 隣村箕浦永福寺に講が有り、資金の融通を行っていました。 |

|

| 1803年享和3年 |

|

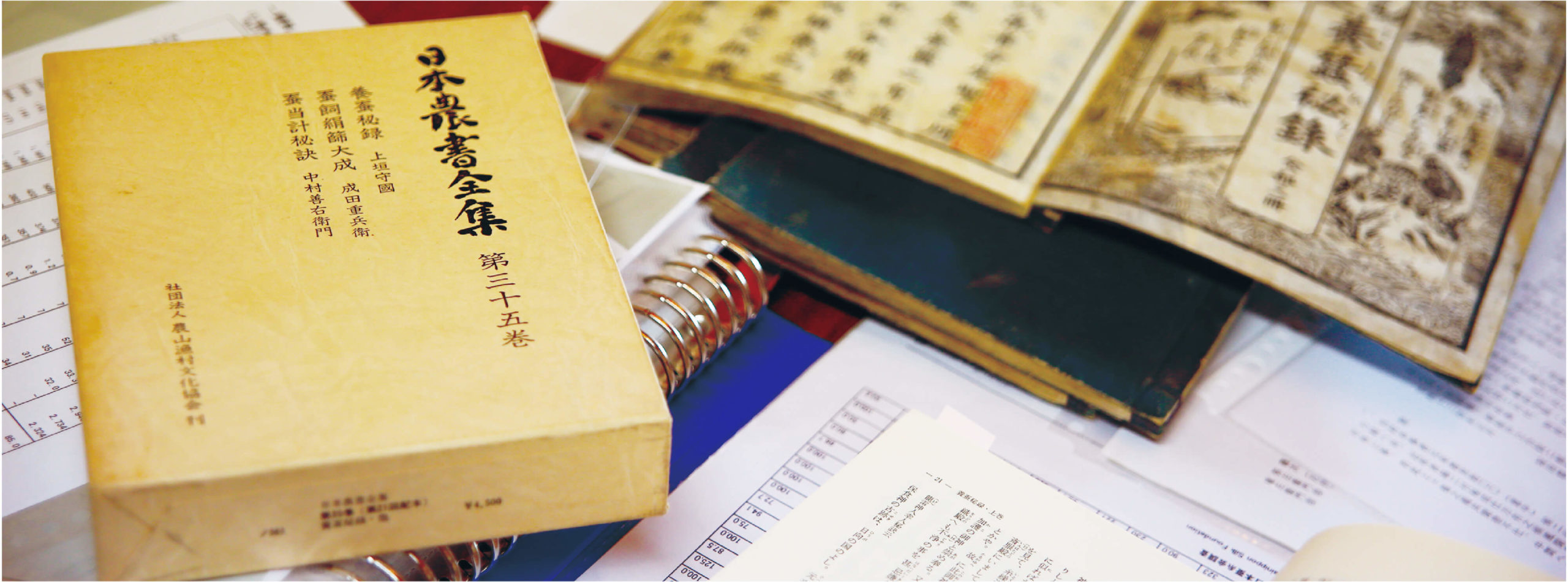

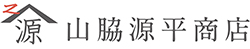

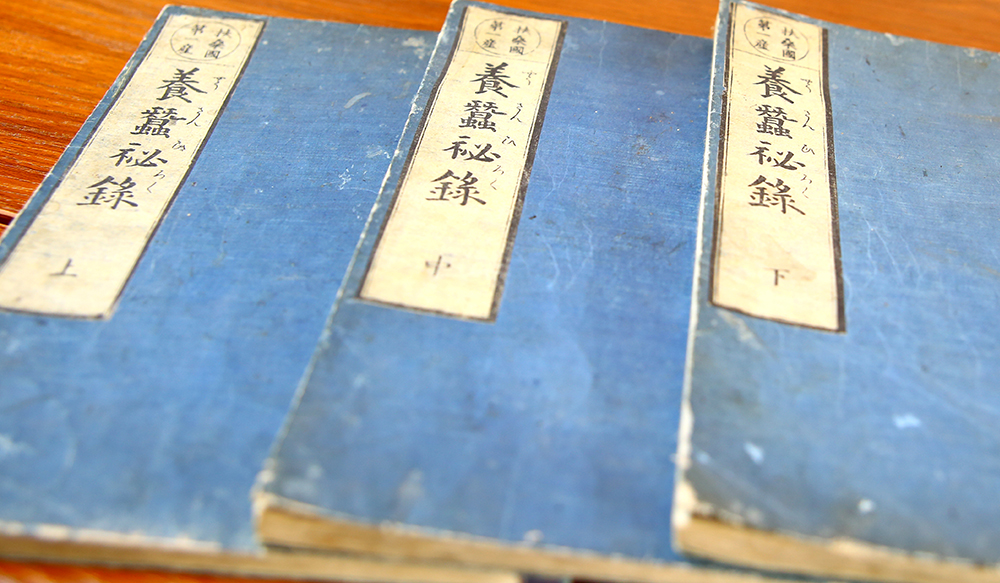

◉養蚕秘録上・中・下 �発行

養蚕の技術書となる『養蚕秘録』が完成し、江戸・大阪・京都の書店で販売されました。

▲画像をクリックで拡大表示します |

| 1829年文政12年 |

|

◉日本の養蚕技術が海外へ

シーボルトが日本から養蚕秘録をオランダに持ち帰りました。 |

| 1848年文化5年 |

|

フランス政府は、フランス語訳を命じ1848年にパリとトリノで農業技術書として出版しました。この本を通して、日本の技術が初めて海外へ輸出されたと言われています。 |

| 1868年 |

|

◉明治維新 |

| 1878年明治11年 |

◉岩脇村真綿製造戸数

80戸 8割が従事 |

|

| 1902年明治35年 |

|

◉東海道線複線化 |

| 1909年明治42年 |

◉明治後期の近江真綿生産量

4706戸(4672貫17520kg) |

|

| 1912年大正時代 |

◉7代勝治郎が真綿の販売全国展開

近江真綿の11%販売 |

|

| 1932年昭和7年 |

◉組合へ陸軍から特需(防寒用として)

1932年から1935年4年間で17.625kg納品 |

◉国民の物から軍需の物へ

軽くて暖かい真綿は、将兵の防寒具として特需されました。 |

| 1937年昭和12年 |

◉滋賀真綿工業組合 設立(旧岩脇公民館)

軍需向けに製造が変わったことにより増産体制の為 滋賀県の組合が統合されました。

▲画像をクリックで拡大表示します |

|

| 1938年昭和13年 |

|

◉国家総動員法成立 |

| 1942年昭和17年 |

|

◉日本真綿工業連合会 |

| 1943年昭和18年 |

|

◉日本真綿製造販売統制組合 |

| 1945年昭和20年 |

|

◉太平洋戦争終戦 |

| 1947年昭和22年 |

◉8代源平 日本真綿協会設立時、理事に就任

▲画像をクリックで拡大表示します |

|

| 1964年昭和39年 |

|

◉中国真綿の進出 |

| 1972年昭和47年 |

◉近江町真綿共同組合

農林大臣、大蔵大臣に真綿・紬糸の輸入規制の陳情書提出 |

|

| 1985年昭和60年 |

◉伝統的工芸品に認定

滋賀県伝統的工芸品に近江真綿が認定されました。 |

|

| 1987年昭和62年 |

◉国産の真綿、生産中止へ

中国真綿の輸入により、リーズナブルな価格で購入できることから、国産真綿の売れ行きが悪くなってゆきました。

◉輸入真綿での近江手引き真綿ふとん綿の量産販売へ |

◉バブル経済 |

| 1994年平成6年 |

◉日本の繭の生産(養蚕)減産

1994年から毎年前年比10%から15%の減産続く。 |

|

| 2008年平成20年 |

◉近江真綿工房 国産真綿の再開

生糸で使用する精繭を使用しこだわり高級真綿ふとん用真綿製造再開 |

◉リーマンショック |

| 2015年平成27年 |

◉『orite米原』への出店

米原市の特産品販売サイト『orite米原』に真綿布団を出店。また、米原市のふるさと納税のお礼の品に選定されたことにより、認知度とともに品質の良さが広まりました。

▲画像をクリックで拡大表示します |

|

| 2016年平成28年 |

◉桑園づくりに向けて始動

◉J ∞ QUALITY認証

製綿・製毛(国産真綿製造で1号) |

|

| 2021年令和3年 |

◉桑園 完成 |

|